2025年7月9日から11日までの3日間、製造業の最前線が一堂に会する「ものづくりワールド東京」が、今年も幕張メッセで盛大に開催されました。

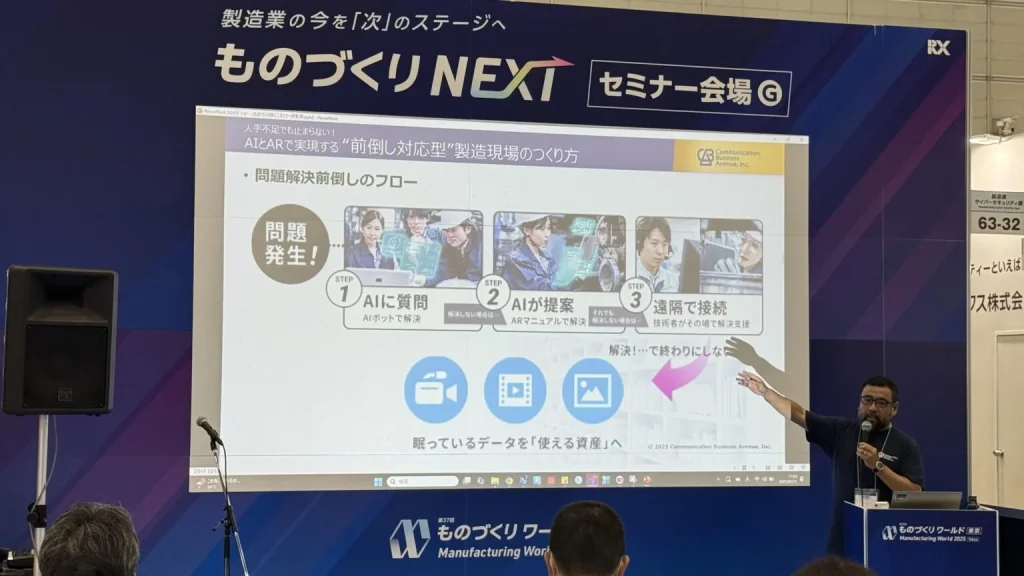

数多くある専門展の中でも、ひときわ高い関心を集めていたのが「第3回 製造業DX展」。多くの企業が人手不足や技術継承といった喫緊の課題を乗り越えるためのヒントを求めて来場される中、弊社ブースではミニセミナーを開催。「人手不足でも止まらない!“前倒し対応型”製造現場のつくり方」をテーマに、弊社営業グループマネージャーの三島が登壇いたしました。

本記事では、当日の熱気とともに実施したセミナーの内容を詳しくレポートします。

「人手不足」から生まれる、製造現場の深刻な課題

「日本のどこもかしこも人手不足だ」。

これは、ものづくりワールドの会場でも、多くの来場者さまから聞かれた切実な声です。もちろん、製造業の現場も例外ではありません。

では、人が足りなくなると、具体的にどんな問題が起きてくるのでしょう。セミナーでは、大きく3つの課題が挙げられました。

- 教育する時間がない: 現場は常に人手不足。新しい人材をじっくり育てる余裕がない

- 技術が属人化する: 特定のベテラン技術者しか対応できない業務が増え、その人がいないと作業が止まってしまう

- 会社の財産が失われる: ノウハウがベテランの頭の中にあるため、その人が退職してしまうと、会社が長年培ってきた貴重な経験や技術が一緒に失われてる

これらは単なる労働力不足の問題ではなく、企業の競争力そのものを揺るがしかねない、深刻な課題だと言えます。

解決の鍵は「前倒し対応」

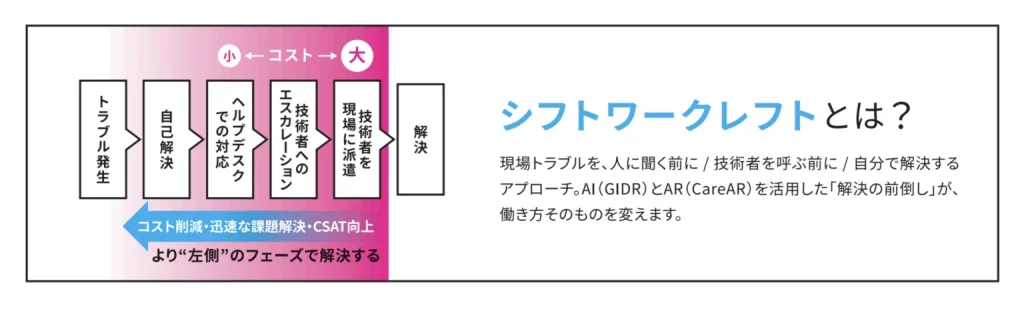

こうした課題に対し、私たちが提案するのが「前倒し対応」です。少しかっこよく言うと「シフトワークレフト」という考え方になります。

シフトワークレフトとは?

トラブルが発生してから解決に至るまでのプロセスを、できるだけ早い段階(左側=レフト)へ「前倒し(シフト)」して解決しよう、というアプローチ

トラブルは、解決までの時間が長引けば長引くほど、コストも時間も膨らんでいきます。

たとえば、現場に技術者を派遣して解決するケースと、作業員自身がその場で解決するケースとでは、同じ「解決」でも中身が全く異なります。

だからこそ、できるだけ「左側」で、つまり作業員自身で解決できる仕組みを作ることが、コスト削減や迅速な課題解決、ひいては従業員満足度の向上にも繋がっていくのです。

「前倒し対応」を実現する4つのステップ

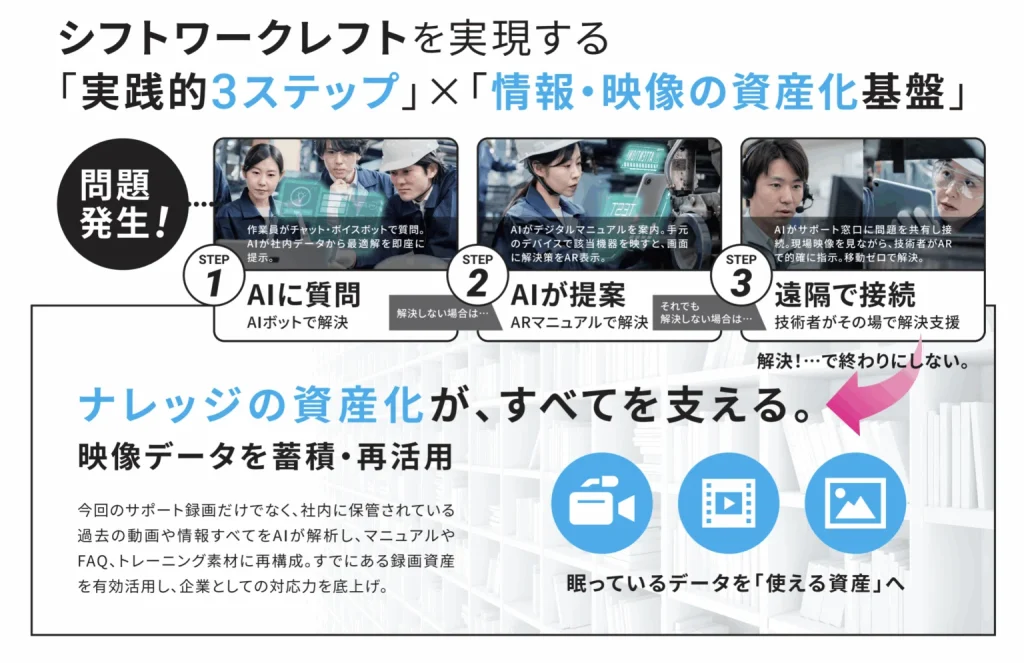

では、具体的にどうやって「前倒し対応」、つまり「シフトワークレフト」を実現するのか。

セミナーでは、私たちが提供する2つのソリューション「CareAR(ケアエーアール)」と「GIDR.ai(ガイダーエーアイ)」を組み合わせた、 4つのステップをご紹介しました。

ステップ1:まずはAIに聞く【自己解決】

「こんな初歩的なことを聞いたら、イラっとされないかな…」「自分で調べろ、って言われたら嫌だな」

セミナーでは、最近の若者が学習塾の代わりにChatGPTを使う理由として、こんな心理があるということが紹介されました。これは、現場にいる大人も同じかもしれません。

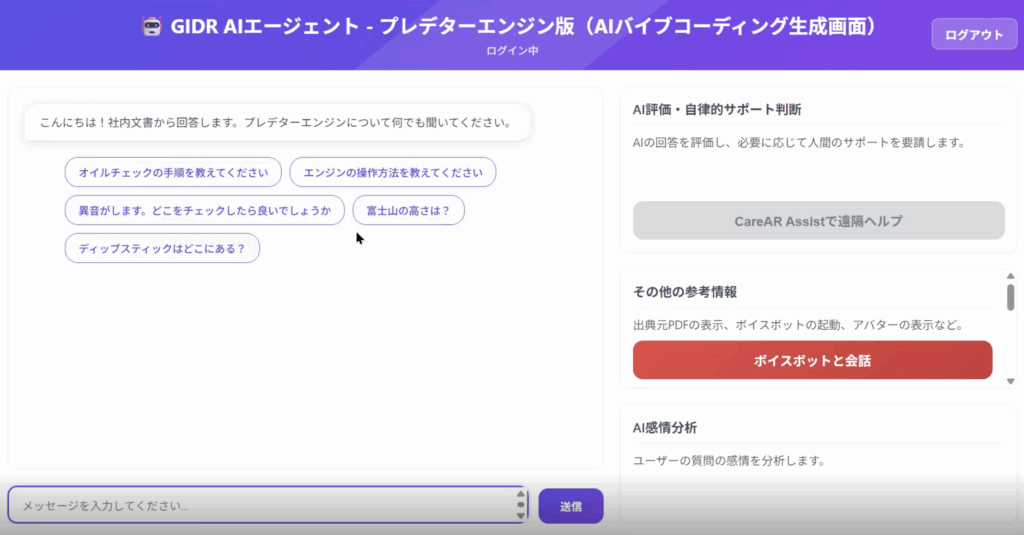

そこで登場するのが、生成AIソリューション「GIDR.ai」です。

現場で問題が発生したら、まずは作業員がAIボットにチャットや音声で質問します。AIは、社内のマニュアルや過去の対応履歴といった、アップロードされた資料の中からのみ答えを探して提示します。

そのため、AIがインターネット上の不確かな情報や、もっともらしい嘘(ハルシネーション)を答える心配がありません。

まずはAIにこっそり聞いてみる。これが、自己解決への第一歩です。

▼デモ動画をご覧いただけます▼

ステップ2:ARマニュアルで見る【自己解決】

文字だけでは分かりにくい複雑な手順のときは、どうすればいいでしょう。

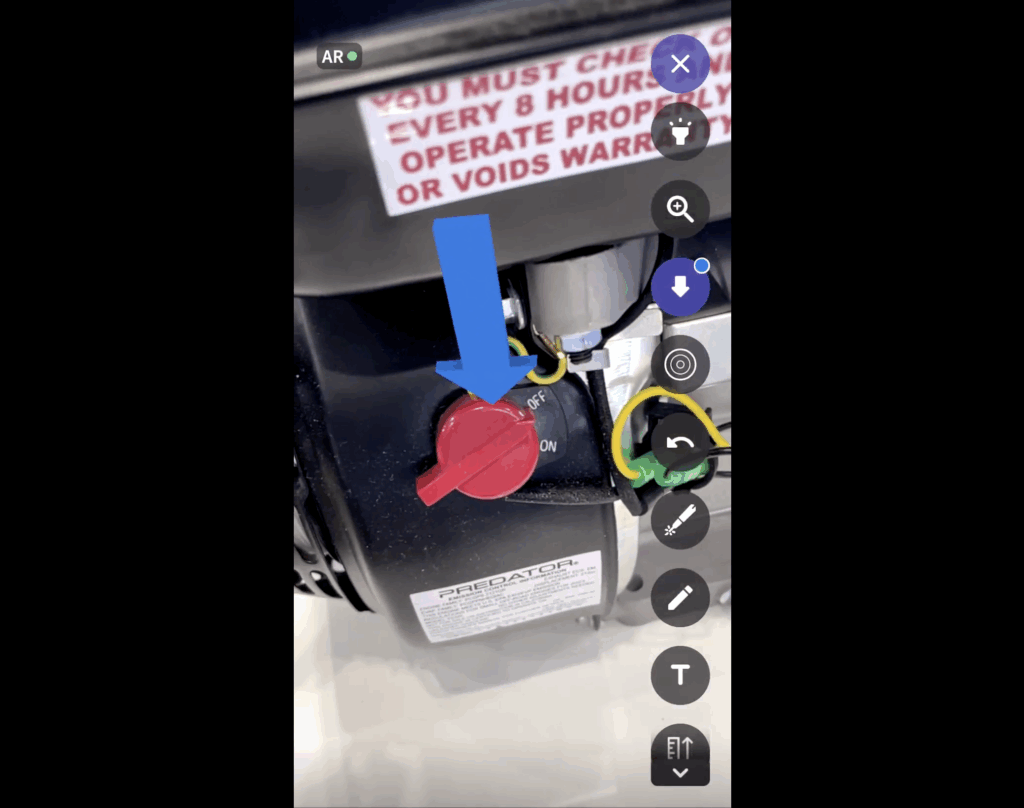

そのための第二の矢として、ARソリューション「CareAR」が用意されています。

「CareAR」を使えば、3Dデータや映像を埋め込んだ、インタラクティブなデジタルマニュアルを作成できます。

例えば、iPadを実際の機器にかざすと、その横に3Dモデルの“双子”(デジタルツイン)が出現。作業手順に沿って、目の前の機器とARモデルを見比べながら作業を進めることができます。

まるで、すぐ隣でベテランが手本を見せてくれているかのようです。これにより、経験の浅い作業員でも、安定した品質で業務を遂行できます。

▼デモ動画をご覧いただけます▼

ステップ3:AR遠隔支援で繋がる【有人対応】

それでも解決できない、本当に難しい問題もあります。そんな時には、いよいよ人間の出番です。「CareAR」のリモート支援機能は、単なるzoomやteamsを使ったビデオ通話ではありません。

現場の映像に、遠隔地の技術者が矢印や丸といったAR注釈(アノテーション)を直接書き込んで、視覚的に指示を送ることができます。「そこじゃなくて…」といったコミュニケーションの齟齬がなくなっていきます。

このAR注釈は、カメラが動いても対象物にピタッと追従するため、いったんiPadを脇に置いて作業をし、再び対象物を映してもずれることがありません。

この機能を使えば、貴重なスキルを持つ技術者がわざわざ現場へ行かなくても、自席から複数の案件を効率的にサポートすることが可能になります。

▼デモ動画をご覧いただけます▼

ステップ4:サポートを「会社の知恵」に変える【ナレッジ化】

さて、無事にトラブルは解決しました。しかし、「シフトワークレフト」はここで終わりません。むしろ、ここからが重要です。

ステップ3のリモート支援は、すべて録画されています。この録画データを、再びAIプラットフォームの「GIDR.ai」に読み込ませるのです。

AIは録画データから自動で文字起こしを行い、対話内容を要約・分析。「なぜ、この作業員は最初、自己解決できなかったのか?」「マニュアルのどこが分かりにくかったのか?」といった原因を突き止めることができます。

その分析結果を基に、AIが自らFAQやマニュアルを改善していってくれるのです。

すると、次に同じ問題が起きた作業員は、改善されたナレッジで自己解決できるようになっていきます。 この「改善のサイクル」を高速で回し続けることこそが、シフトワークレフトの真髄です。

一度きりのサポート対応で終わらせず、すべてのやりとりを会社の「知恵」として蓄積し、組織全体のスキルを底上げしていく。これが、私たちが提案する新しい現場の姿です。

導入企業の声

セミナーの最後には、実際にソリューションをご利用いただいているお客さまの事例も紹介いたしました。会場の皆さまも、自社の状況と重ね合わせるように熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

ANAエンジンテクニクス様:海外メーカーとのやり取りや、広大な空港内でのメンテナンスに「CareAR」を活用。円滑なコミュニケーションと時間短縮に繋がっていると、高い評価をいただいています。

大手住宅機器インフラメーカー様:電話対応で平均25分かかっていたトラブル解決が、「CareAR」導入後、平均12分に短縮(約52%削減)。

ゼロックス社様:これまで技術者を派遣していた案件のうち、年間71,400件がリモート支援で解決可能に。これは、7万件以上の「行かなくてもよかった出張」がなくなったことを意味します。

▶導入事例についてはこちらから詳しくご覧いただけます。

「ものづくりワールド」で見えた、DXの確かな手応え

「ものづくりワールド東京:第3回 製造業DX展」という、日本の製造業が抱えるリアルな課題とソリューションが集まる場所で、私たちが提案する「シフトワークレフト」という考え方に、多くの共感の声をいただくことができました。

セミナーだけでなく、弊社ブースにも会期中ひっきりなしにお客さまが訪れ、「まさに自社でやりたかったことだ」といったポジティブなコメントや具体的なご相談をいただけたことは、大きな収穫となりました。

- まずは自己解決を目指す。

- リモート支援を「1回きり」で終わらせない。

- 得られたナレッジを有効活用し、会社の財産にする。

このサイクルを回していくことが、人手不足という大きな課題を乗り越え、誰もが働きやすい「止まらない現場」を実現する鍵となります。 ご多忙の中、セミナーにご参加、また弊社ブースにお立ち寄りいただいた皆さま、誠にありがとうございました。